26 déc. 2011

Lady Frankenstein

21 nov. 2011

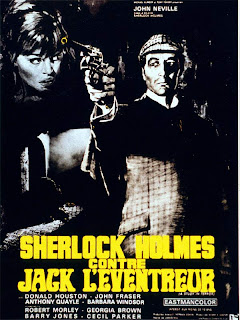

Sherlock Holmes contre Jack l'Eventreur

Réalisé par James Hill en 1965.

Avec : John Nevill, Donald Houston, John Fraser, Anthony Quayle, Barbara Windsor, Adrienne Corri, Frank Finlay, Judi Dench, Robert Morley...

L'étalage de ce beau monde est un argument de poids, mais il aurait été parfaitement vain si Hill et ses scénaristes n'avaient pas ménagé le suspens d'une enquête palpitante, qui prend place qui plus est dans une magnifique reconstitution du Londres victorien. Certes, les libertés prises avec la chronologie des meurtres, le mode opératoire du tueur, la liste des suspects etc. sont indéniables, tout autant que la rigueur avec laquelle sont dépaints Holmes et Watson ce qui rééquilibre la balance.

L'étalage de ce beau monde est un argument de poids, mais il aurait été parfaitement vain si Hill et ses scénaristes n'avaient pas ménagé le suspens d'une enquête palpitante, qui prend place qui plus est dans une magnifique reconstitution du Londres victorien. Certes, les libertés prises avec la chronologie des meurtres, le mode opératoire du tueur, la liste des suspects etc. sont indéniables, tout autant que la rigueur avec laquelle sont dépaints Holmes et Watson ce qui rééquilibre la balance.15 nov. 2011

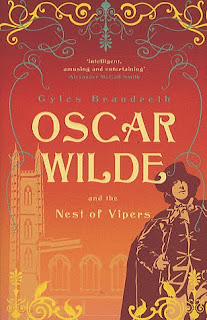

Oscar Wilde et le Nid de Vipères

26 sept. 2011

The Strange Case of Dr Jekyll and Miss Osbourne

Réalisé par Walerian Borowczyk en 1981

Réalisé par Walerian Borowczyk en 1981Avec Udo Kier, Gérard Zalcberg, Marina Pierro, Howard Vernon, Patrick Magee...

D'après le roman de Robert Louis Stevenson.

Le charme malsain de la bourgeoisie hypocrite, mourante, indécente est ici mis en exergue par un Borowczyk visiblement très inspiré, mais aussi handicapé par une limite budgétaire que l'on ne devine que trop. La photographie est crue, le décors exigü, ce qui au final devient l'atout d'un huis-clos étrange, à l'atmosphère ouateuse. Inscrivant son film dans le sillon trash de Blood for Dracula et Flesh for Frankenstein (Paul Morrissey, 1974) via la présence de Udo Kier, qui traine ici sa beauté translucide de dandy soufreteux, le réalisateur soigne le reste d'un casting très "bis" avec un Howard Vernon (Le Silence de la Mer, L'Horrible Dr Orloff, Alphaville...) et un Patrick Magee (Le masque de la Mort Rouge, le Chat Noir, Demons of the Mind...) tout deux en grande forme et enfin une Marina Pierro (La Morte-Vivante, Intérieur d'un Couvent...) qui garde ses vêtements plus longtemps qu'à l'accoutumé. N'oublions pas le trouble fête, le Hyde incarné par Gerard Zalcberg (Les Prédateurs de la Nuir, Parking...) dont le faciès particulier est très reconnaissable et se prète à ce genre de rôle, l'homme restera pourtant tout au long de sa filmographie relégué à l'arrière plan (les rôles de portier inquiétant ou d'homme de main bizarre).

Le charme malsain de la bourgeoisie hypocrite, mourante, indécente est ici mis en exergue par un Borowczyk visiblement très inspiré, mais aussi handicapé par une limite budgétaire que l'on ne devine que trop. La photographie est crue, le décors exigü, ce qui au final devient l'atout d'un huis-clos étrange, à l'atmosphère ouateuse. Inscrivant son film dans le sillon trash de Blood for Dracula et Flesh for Frankenstein (Paul Morrissey, 1974) via la présence de Udo Kier, qui traine ici sa beauté translucide de dandy soufreteux, le réalisateur soigne le reste d'un casting très "bis" avec un Howard Vernon (Le Silence de la Mer, L'Horrible Dr Orloff, Alphaville...) et un Patrick Magee (Le masque de la Mort Rouge, le Chat Noir, Demons of the Mind...) tout deux en grande forme et enfin une Marina Pierro (La Morte-Vivante, Intérieur d'un Couvent...) qui garde ses vêtements plus longtemps qu'à l'accoutumé. N'oublions pas le trouble fête, le Hyde incarné par Gerard Zalcberg (Les Prédateurs de la Nuir, Parking...) dont le faciès particulier est très reconnaissable et se prète à ce genre de rôle, l'homme restera pourtant tout au long de sa filmographie relégué à l'arrière plan (les rôles de portier inquiétant ou d'homme de main bizarre).

Cette idée de faire jouer Jekyll et Hyde par deux acteurs distinct, en plus de nous éviter une nouvelle scène de transformation mal-foutue comme on en a trop vu, permet de faire aisément la distinction entre les deux personnalités, on ne peut blamer Jekyll pour les agissements de Hyde. On évite aussi le côté Dorian Gray, et l'idée que ce Hyde inquiétant serait le vrai visage d'un Jekyll lisse et d'aspect attrayant. A cette preuve de bon gout et à un attachement à rendre sa reflexion le discours de Stevenson la plus claire possible, Borowczyk ajoute sa touche personnelle et inévitable, l'aspect transgressif et outrancier qui le caractérise avec un cynisme bienvenu. Sa Miss Osbourne succombe à la théorie de Jekyll, et les deux amant, quittant les lieux du massacres s'adonnent à une dévoration mutuelle et passionnée qui constitue le long et magnifique point d'orgue de ce chef-d'oeuvre méconnu et encore trop ignoré de nos jours.

7 sept. 2011

Dr. Jekyll & Mr. Hyde (1980)

Réalisé par Alastair Reid en 1980.

Avec David Hemmings, Lisa Harrow, Clive Swift, Ian bannen, Diana Dors, Roland Curram, Desmond Llewelyn, Toyah Willcox...

scénario de Gerald Savory, d'après le roman de Robert Louis Stevenson.

5 sept. 2011

Making History

26 août 2011

Le Cauchemar de Dracula

Réalisé par Terence Fisher en 1958.

Avec Christopher Lee, Peter Cushing, Michael Gough, Melissa Stribling...

Scénario de Jimmy Sangster d'après le roman de Bram Stoker. Musique écrite et dirigée par James Bernard.

Jonathan Harker se rend au château de Dracula pour s'occuper de l'imposante bibliothèque du Comte. ce n'est bien sûr qu'une couverture, disciple de Van Helsing, le jeune homme entend bien mettre fin au règne de terreur du vampire. Mais son plan ne se déroule aps comme prévu, distrait par une séduisante succube, il laisse s'enfuir le comte qui se lance à la poursuite de sa fiancée Lucy.

***

24 août 2011

Those who Hunt the Night

22 août 2011

Demons of the Mind

Réalisé par Peter Sykes en 1972.

Avec Robert Hardy, Shane Briant, Gillian Hills, Yvonne Mitchell, Patrick Magee, Kenneth J. Warren...

Mais comme toujours, s'agissant d'un Hammer Film, on ne peut nier que c'est là de la belle ouvrage. Ne faisant pas intervenir une once de fantastique, ce conte proprement gothique a de quoi séduire et pour peu que la thématique vous intéresse, il fera j'en suis sûr une belle découverte.

16 août 2011

Paganini

Réalisé par Klaus Kinski en 1989.

Avec Klaus Kinski, Nisolai Kinski, Debora Caprioglio, Dalila Di Lazzaro, Eva Grimaldi, Bernard Blier, Marcel Marceau...

Le budget de Paganini ne semble pas monumental, mais malgré tout, le film semble parfaitement répondre aux ambitions et à la folie de Kinski. Dès la première séquence, dans laquelle le jeu de Paganini déclenche un orgasme collectif dans la salle de concert, on sent que l'on se trouve devant une oeuvre bien singulière, pour ne pas dire un film de malade !

5 juil. 2011

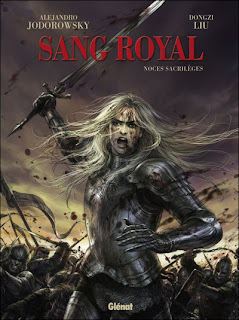

Sang Royal

Bande dessinée publiée chez Glénat (2 tomes).

Bande dessinée publiée chez Glénat (2 tomes).Scénario d'Alejandro Jodorowsky.

dessin de Dongzi Liu.

***

Mais si Sang Royal ne brille pas par un scénario prétexte, qui entasse sur deux tomes les lieux communs de la tragédie classiques, aspergés d'hémoglobine, semance etc. La BD est remarquable de par le trait, d'une élégance rare de l'artiste chinois Dongzi Liu. Chaque planche est un régal visuel, qui associé à des dialogues extrèmement bien écrits (même si parfois trop littéraires) nous fait oublier qu'il ne s'agit là que d'une fable éclair aux excès violents parfois insoutenable.

22 mai 2011

Moriarty : Menace fantôme

Professeur Moriarty par Sidney Paget (gravure parue dans the Strand)

Professeur Moriarty par Sidney Paget (gravure parue dans the Strand)Professeur James Moriarty est connu pour être la nemesis de Sherlock Holmes, son grand ennemi, doté d'une intelligence égale sinon supérieure, le Napoleon du crime pour reprendre la description faite par Holmes dans le premier récit faisant apparaître le personnage. Ce premier récit, "The Final Problem" devait, comme son titre l'indique, être aussi le dernier pour le grand détective, mais comme chacun sait, il n'en fut rien !

Au terme de l'enquête, Holmes et son ennemi de toujours (qu'il n'avait pas pris la peine de mentionner auparavant) sont précipités dans les chutes de Reichenbach alors qu'ils sont engagé dans une lutte à mort. Pour nombre de lecteurs frustrés, ce grand méchant sorti d'on ne sait où ressemble plutôt à une combine pour se débarasser d'un personnage devenu trop encombrant pour Conan Doyle... et on serait tenté de croire à cette hypothèse.

A ce stade du canon Holmesien, Watson prétend n'avoir jamais entendu parler de Moriarty, mais étrangement dans The Valley of Fear, publié plus tard, mais se déroulant avant the Final Problem, Moriarty est mentionné, et Watson semble s'en rappeler comme "The famous scientific criminal". S'agirait-il là, de la part de Conan Doyle de justifier, avec le retour de son détective (dans The Empty House, où le voile sur sa disparition est levé), l'apparition de Moriarty, de la rendre moins soudaine, de nous dire que l'homme a déjà frappé, et bien frappé, et qu'il n'est pas étonnant qu'il ait alors une telle réputation auprès de Sherlock Holmes? Vous avez dit Bancale ? D'autant plus que dans The Final Problem, Watson évoque le frère de Moriarty, qui se nommerait James, et que plus tard, dans The Empty House, Holmes fait référence à son ennemi disparu sous le nom de Profeseur James Moriarty : une source d'amusement pour les lecteurs qui se demande si toute la fraterie Moriarty répond au nom de James! Le Napoléon du crime, disparu aussi vite qu'il est apparu ne sera plus que vaguement mentionné par la suite, pour ses tentatives de mettre fin aux jours de Holmes.

Pourtant, cette figure diabolique, qui n'occupe pas les affaires les plus intéressantes qu'ait résolu Sherlock Holmes, est devenu un incontournable de la mythologie holmesienne, une pièce centrale et une source d'inspiration pour nombre d'auteurs et de réalisateurs, admirateurs de l'oeuvre de Conan Doyle. Si la source d'inspiration pour le personnage demeure incertaine (le criminel Adam Worth semble l'hypothèse la plus plausible au regard du visage que paget prète au personnage, mais on évoque aussi Simon Newcomb, astronome et mathématicien de génie qui aurait acquis une réputation de véritable requin, n'hésitant pas à réduire à néant la carière et la réputation de ses rivaux), les suppositions sur son origine diégétique vont bon train! J'accorde pour ma part un certain crédit à celle de Nicholas Meyer, freudienne et cruellement ironique dans The Seven-per-cent Solution.

Moriarty bénéficie aussi d'interprètes de choix au cinéma comme à la télévision : Laurence Olivier, tout droit sorti de la gravure de Paget, mais aussi d'un esprit embrumé par la cocaïne dans l'adaptation de The Sevent Per Cent Solution (1976), Anthony Higgins, mentor d'une élégance et d'une beauté surnaturelle dans Le secret de la Pyramide (1985), mais aussi Eric Porter (disciple de Freud dans Hands of the Ripper) face à Jeremy Brett dans la série TV produite par Granada (1984-1994). On évitera de s'attarder sur l'interprétation d'Anthony Andrews dans le très moyen La Main de l'Assassin, qui s'avère être des moins inspirées et fait penser à l'alter ego cartoonesque de Moriarty dans la série crée par Miyazaki (1984-86), dans laquelle il est inévitablement derrière chaque crime.

18 mai 2011

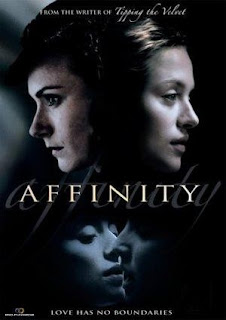

Affinity

Réalisé par Tim Fywell en 2008.

Réalisé par Tim Fywell en 2008.Avec Zoe Tapper, Anna Madeley, Amanda Plummer, Caroline Loncq, Anna Massey, Vincent Leclerc...

17 mai 2011

Masque of the Red Death 1991

Réalisé par Alan Birkinshaw en 1991

Avec Herbert Lom, Michelle McBride, Brenda Vaccaro, Frank Stallone, Christine Lunde, Simon Poland...

D'après un sénario dans lequel on mensionne vaguement Poe.

20 avr. 2011

De Sade

Réalisé par Cy Endfield en 1969.

Réalisé par Cy Endfield en 1969.Avec Keir Dullea, Lilli Palmer, Senta Berger, Anna Massey, John Huston...

Alors qu'il est de retour au château familial, le marquis de Sade n'est accueilli que par son oncle, l'abbé de Sade, qui l'attend pour lui montrer une pièce de théâtre narrant sa vie. Le Marquis refuse d'y assister et choisi de raconter lui-même l'histoire, s'y perdant, mélangeant les époques, les rêves et la réalité.

***

Il y a trois niveau au récit, qui s'entrecoupent et s'entremêlent, dans un balais brillant sur le plan purement narratif.

Si je dis que c'est cette narration qui est l'intérêt principal de De Sade, c'est parce que le film n'est pas à prendre comme un biopic précis du Marquis. Le personnage lui-même devient une figure romantique, proche de l'image qu'en donne Jess Franco au début de Justine (1968, avec Klaus Kinski dans le rôle), à laquelle vont parfaitement les yeux délavés de Keir Dullea (2001 l'Odyssé de l'espace). Le film n'illustre pas non plus l'univers propre à Sade, ni les excès pour lesquels il a été emprisonné, qui sous la caméra de Endfield se transforment en pollisonneries rapidement lassantes.

Malgré ce côté désuet du fond (réhaussé par les dialogues, qui font heureusement références aux opinions de D.A.F), du moins lors des scènes supposément orgiaques, De Sade répond présent au niveau des décors et costumes, colorés et chatoyants. Au niveau du casting, on a le plaisir de trouver John Huston dans le rôle de l'abbé, l'oncle de Sade qui se trouve être ici la figure perverse. Lilli Palmer est une parfaite Mme de Montreuil, qui tend presque à devenir le personnage central dans l'une des meilleures séquences "inventées" du film dans une prison indéterminée, issue peut-être d'un délire du Marquis repentant.

Remarquable par sa forme, moins par son contenu, De Sade reste une oeuvre surprenante, qui s'attache à montrer la vie du marquis au delà de ses écrits, sa passion pour le théâtre, son mariage raté etc, l'élevant au rang de figure tragique, poète visionnaire et perdu, à la recherche d'un moment de réalité au milieu d'un océan de rêves.

11 avr. 2011

Les Mémoires d'Elizabeth Frankenstein

***

27 févr. 2011

The Haunting of Morella

20 févr. 2011

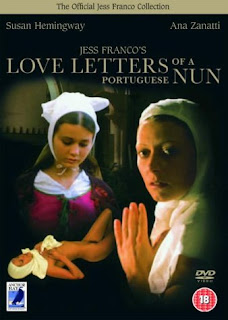

Love Letters of a Portuguese Nun

Réalisé par Jess Franco en 1977.

Avec Susan Hemingway, William Berger, Ana Zanatti, Herbert Fux, Herman José, José Viana...

On pourrait regretter que Franco n'ait pas su éviter l'écueil du Happy End, mais on peut aussi l'en féliciter, car via ce choix il permet à Love Letters of a Portuguese Nun de se démarquer radicalement de ses prédecesseurs, en sacrifiant à l'ironie le tragique, après avoir joué une heure et vingt minutes durant la carte de l'excès. Ces Lettres d'Amour d'une Religieuse Portugaise allient alors la cruauté d'un Sade et la lucidité d'un Diderot au sein d'un film qui est bel et bien l'oeuvre de Jess Franco.

13 févr. 2011

Totenbraut : La Femme du Vampire

23 janv. 2011

The Turn of the Screw (2009)

A tout ceux que Le Tour d'Ecrou de Sir James fait frémir, de peur comme de plaisir, je ne peut conseiller cette version qui manque véritablement de tout ce qu'il faut pour être ne serait-ce que satisfaisante. A tout les curieux, les complétistes qui compteraient déjà les autres adaptations dans leurs collections, voila la version 2009 du Tour d'Ecrou, qui fait, vous verrez, très très très pâle figure à côté de films comme Les Innocents, ou The Turn of the Screw de Dan Curtis (1974)